今週から消毒巡回を予定していました。

しかし、週明け生憎の雨上がりにてまだ葉が濡れています。

このままの状態では薬剤の効果が半減してしまうので、しばらく乾くまで待つしかありません。(薬剤を倍の濃度で作っておけば問題ありませんが、人体に付いた時のリスクも倍になります。)

今週中に終われるといいのですが。天気次第ですね。

お客様の住環境を快適な状態に保つことに勤めさせていただいています。

今週から消毒巡回を予定していました。

しかし、週明け生憎の雨上がりにてまだ葉が濡れています。

このままの状態では薬剤の効果が半減してしまうので、しばらく乾くまで待つしかありません。(薬剤を倍の濃度で作っておけば問題ありませんが、人体に付いた時のリスクも倍になります。)

今週中に終われるといいのですが。天気次第ですね。

仕事柄、お客様からお菓子をいただくことは時々あります。

お客様がお気遣いくださいまして、珍しいお菓子や有名店のお菓子をいただくことがあります。

自分の知らないお菓子や、オシャレ感があったり高級感のあるお菓子だったりすることが多く、もちろんお味も美味しくて、嬉しさや感動を誰かに伝えたくなったりします。

なかなかブログを更新することも出来ていませんでしたが、少し時間が出来ましたので今回ブログに書かせていただきました。

今回いただいたのは、『ル・パン神戸北野 瀬戸内レモンケーキ』

バターの聞いたレモン皮のコンフィが入ったスポンジにしっとりとしてレモンチョコが掛かった大変美味しくて懐かしいお菓子でした。(子供の時に食べたレモンケーキとは質が大違ですが。(;’∀’))

いつも頂くお菓子の内容に、住む世界が違うというのは節々に現れるのだなと思うばかりです。台湾のパイナプルケーキもお客様から頂いたことで知りました。全部オシャレなんです。

ありがとうございました。

カシ類は非常に萌芽力が強く水を上げるとそれが枝葉の成長に費やされます。(ひいては光合成の効率が高い種とも言えることだとおもいます。)

特に4月~6月の時期ですと、そのエネルギーは新芽を吹くことに費やされ、沢山の赤みを帯びた新芽が一斉に吹き出します。

カシ類と言えば諸々の道具の柄に使われたり、木刀につかわれたり(イチイガシ)、炭になったりする(ウバメガシ)とても硬い木なのですが、新芽や1年製枝の間はやわらかく弾力性もあり風に良くなびきます。

風で揺れますし、物で触ると簡単に動きますので5月初旬の剪定ですと鋏を入れようとしても上手く捉えることが出来ず、片手でつまんで保持してはもう一方の鋏で狙って剪定をするといった動作になります。新芽そのものを枝元からもぎ取るようにして指でむしり取るという剪定方法も同時に取ったりしますが、今回は昨年秋の剪定を抜いてしまっていた為に昨年の枝(2年生枝)が多段に成長している為にそれらの枝は途中の分岐枝の所で切りたい為にひとつづつ選択していく必要があります。2年生枝でも長く伸びている枝は十分に揺れることが可能です。

何が言いたいのかと言いますと、通常の6月過ぎのカシノキの剪定ですと新芽もほぼ固まってピンと伸びあがり、風で葉が揺れることはあっても枝自体が大きくしなるということはありません。剪定を行う時もしっかりと目的の枝を捉えて鋏で切ることが出来ます。

それに対し5月初旬の剪定ですと、揺れを抑える操作が加わることにより余計に時間がかかり、作業工数が1.5倍くらいになってしまうということです。

これまでは段取り時期を考慮することで、上手くこれを躱していましたが、今回昨年秋の剪定を抜いてしまったお庭で冬が暖かかったこともあり萌芽が凄すぎて急遽梅雨前に剪定を行うことになった為に、このような事態になりました。

心配されるのは、梅雨前の剪定は梅雨の雨によって、もう1回新芽が沢山吹くんじゃないかということですが・・・・成り行きを見守りましょう。

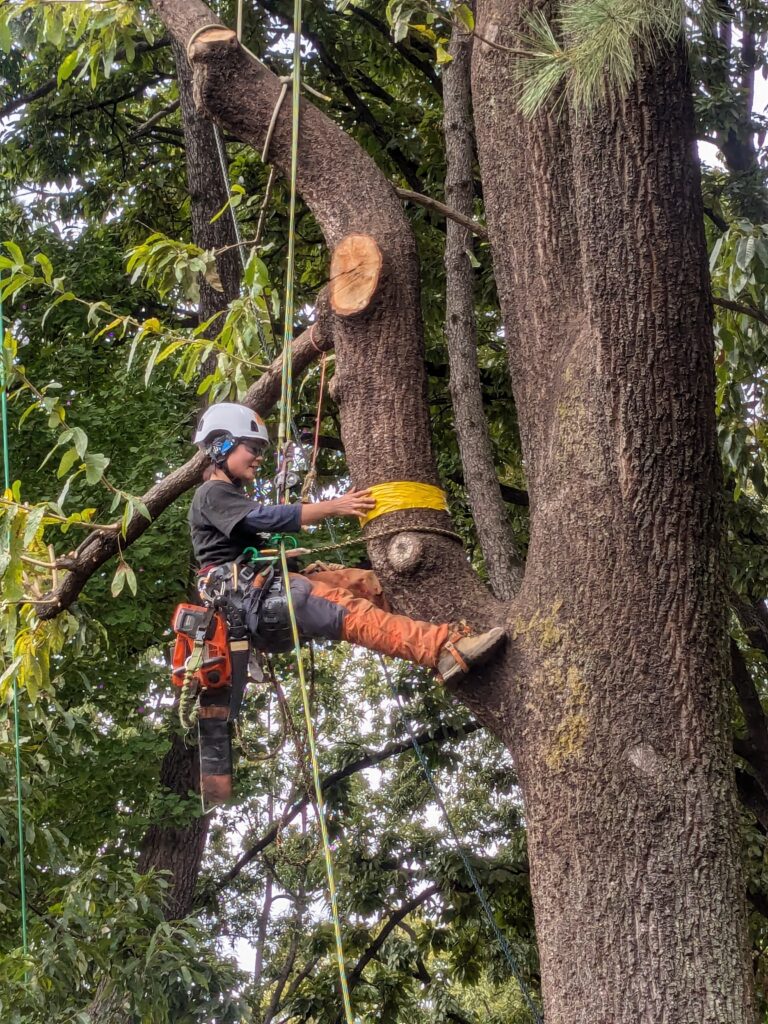

25mは超えると思われるケヤキ高木の管理をご用命いただきました。

7~8年位前になるのでしょうか、以前に手は入っている状態でしたので、全体の形は整っていました。

ただ、前回切られた時に隣地に出ている枝の側がブツンと太い中枝の中ほどで切断されたようで、そこから箒枝がでていて少し樹形が乱れているところも見受けられました。

全体としては自然樹形がとても美しく、長きにわたり伸び伸びと成長したケヤキの姿がそこにはありました。枯枝を外し、込み入った枝を透かして全体としてはどこを切ったか分からないくらい雰囲気を変化させずに整えられたのではと自負しています。

次回の剪定は5年後以上先になるかと思いますが、それまでは枯れこんだり、腐りこんだりしないことを期待して、また健康な状態でこの木に会えたらと願っています。

ありがとうございました。

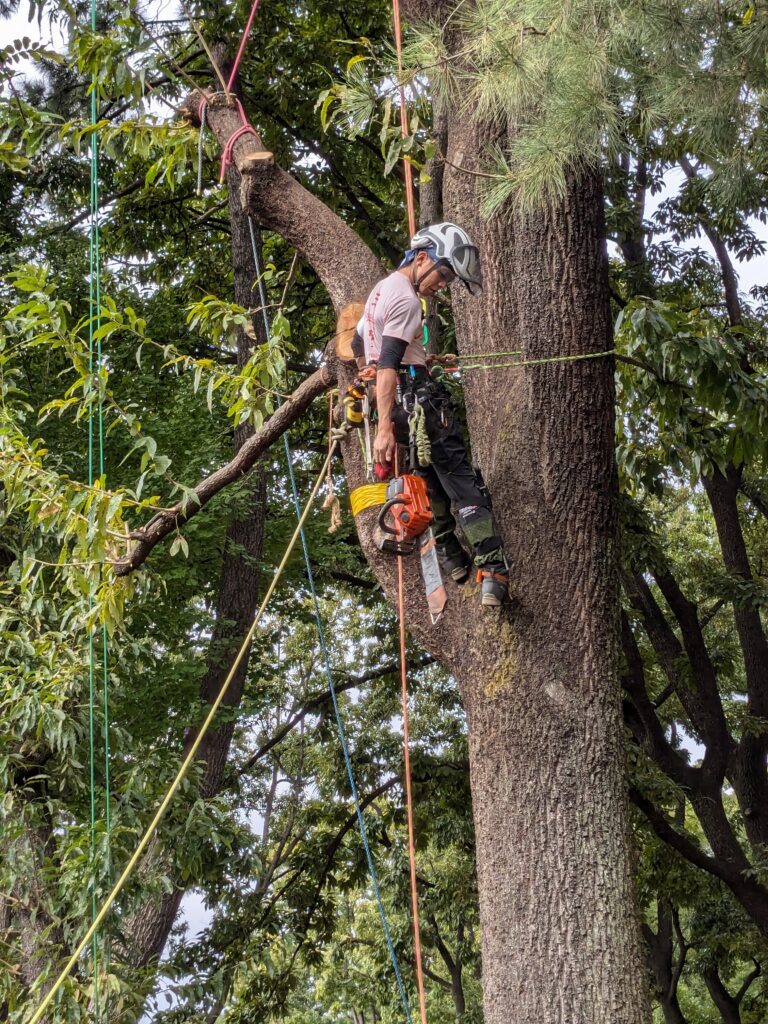

11月9日・10日、名古屋市名城公園内の一角にてJAC(jugoshi arborist challenge)というイベントが開催されていまして、そちらを観覧してきました。

日本におけるArbolist第1人者であるJhon Gathright氏のもとATI(Arbolist Training Institute)で学んだ同士達が集い日頃業務でツリークライミング技術を使っている人も使っていない人も合わさって技術研鑽を積むという意味合いの強い競技会となりました。競技種目は①スローライン、②ツリークライミング、③ロードトランスファー、④レスキューの4種目で、それぞれのチームが自分達の技術向上をしたい種目に参加しているようでした。

簡単にですが、各種目の説明をしたいと思います。

①スローライン

φ1.4mm~2.2mm程のナイロン製ラインの先に鉛玉の入ったパック(ウェイト)を付けてアンカーを取りたい枝を狙って投げかけます。ラインが目的の場所に掛かったら、このラインを用いて各種ギアを取り付けたり、ロープを通したりします。競技ではどれだけ正確に早く狙った場所を狙えるかを競います。

②ツリークライミング

上述のスローラインを掛けてアンカーギアとロープを掛けクライミングのセッティングをする所から、クライミングをして模擬的なリギング(ハンドソーによる)と切り落とした枝を狙った場所に投げ落とす技術、リギング用ブロックとロープ・制動器を用いた重量のある枝の吊るし切りを行うまでのクライミングと移動のテクニック、リギングを行うまでの手順と安全確保の配慮など一連の動作の確認を行います。

③ロードトランスファー

重量のある切り出しを行った枝葉を自然落下箇所ではなく少し離れた箇所へ降下させる為に切り出し時に掛けたリギングアンカーから別の箇所に取ったリギングアンカーへと荷重を移しながら移動させる技術。チームの各グラウンドワーカーの息の合った操作が試されます。

④レスキュー

樹上に上がったクライマーが負傷して自力で動けなくなってしまった状態を想定して、他社が協力して負傷者を安全に地上にまで下ろす操作を考える技術。負傷して樹上にて吊り上がっている、もしくは枝に掛かっている、ロープがどのように通っているなど、時として変化するであろう状況をどのように判断してレスキューする手順を考えるかを訓練します。

上記のような内容を制限時間を設け、どれだけ正確に間違うことなく行えるかを試行して競い合いました。実際は競技という程殺伐としたものではなく、同士達が1年に1回集まって少しお祭騒ぎを楽しんで、乗じて新しい技術や考え方を習得するという祭典のような雰囲気で進んでいました。大会運営に関わった全てのクライマー・トレーナー・スポンサー・オーディエンスとそのご家族の皆様のお陰で楽しい一時を過ごさせていただきました。ありがとうございました。

庭の仕事を間に入れながら、飛び飛びにて進めさせていただいていた林外周張り出し枝や木々の整理について、ようやくですが終えることが出来ました。最後に1番道路側に覆いかぶさって影を落としていた北側の木々をスッキリと視界が抜ける状態に整理することが出来ました。そこを日常的に通過するクリニックの方もスッキリして感謝してみえました。昨日、全ての作業を終了したばかりですが、最終少し無理をしたり、樹上にギアを忘れて翌日早朝に回収にだけ再度登ったりして、今日1日は体が重い状態でした。(^^;

相当量の太い枝や幹が切り落とされて山中に放置していますので、もしこの投稿を見て欲しいと思われた方はコメントにてご連絡ください。

高所作業に必要となるノウハウや作業にも慣れてきて、ツール群も少しづつ充実してきたので、これからはもっと樹上作業にも力を入れていこうと思っています。

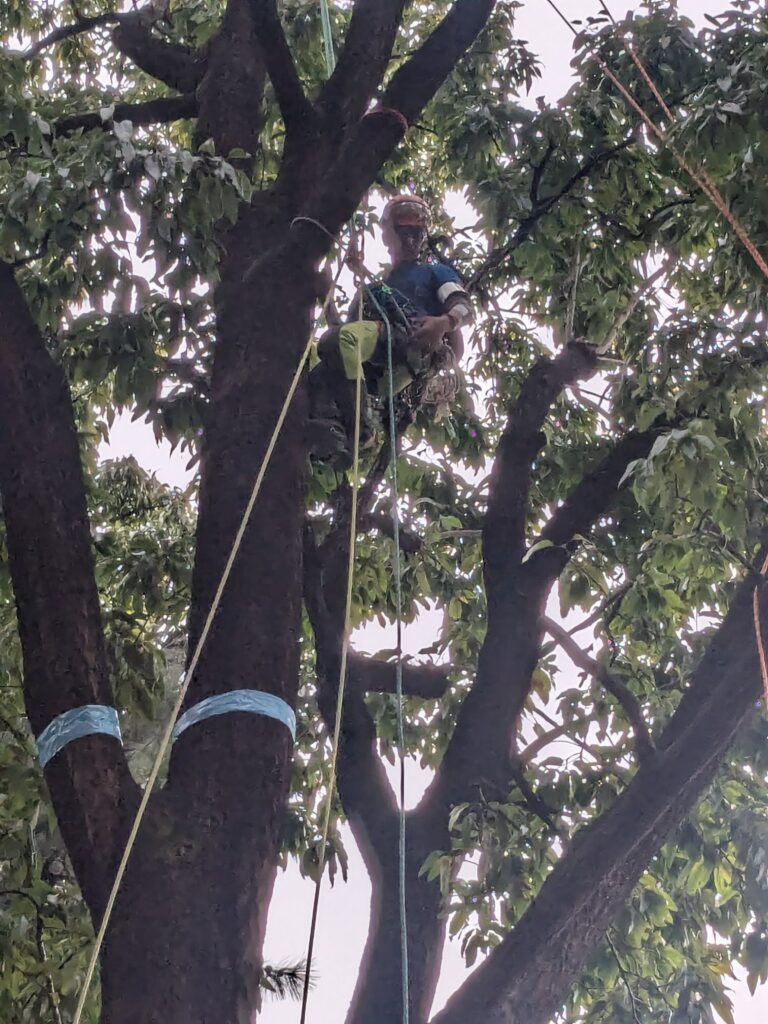

おそらく終活を意識されてのことであろうと思われる1200坪を超える敷地面積の内、半分以上を占める林の木々が購入後ほとんど手つかずの状態で大きく成長している状態の林の整理を取り掛からせていただいています。

本当に高い木が多い為(頂上で20mを超える)道路や隣地境界を越えて被さるように枝が茂っている状態にありましたので、それらを切り落としたり、所によっては(自宅側の境界は)1m~2mの幅に渡って伐採したりという大規模な整理を4月初頭より取り掛かっています。既に述べ2週間程の日数を費やしていますが、ようやく半分を超えて終わりが見えてきました。何せ、カシやクヌギなど勢いの強い木が自由に伸びていますので、太くしっかりと枝葉を付け容易な作業ではありません。処分場にこそ持ち込まないものの、切り落とした幹・枝葉は山中に引き込んで片付ける為、落差もあったりしてなかなか手間の掛かる作業です。時々、作業補助に入ってくれる有志の面々にも協力を得ながら施主さんには色々と嫌味を言われながらも着実に進めています。

(家主さんは簡単にちゃちゃっと出来るだろうみたいのな事を言いますが、絶対に言ったもん勝ち確信犯です。)やれるもんならやってみろと思いながら自分のベストを尽くすだけです。

来週梅雨に突入しそうな雰囲気なので、7月中になんとか終われるように予定組みしたい所ですがどうなることでしょう。高木の枝下ろしや伐採はやりながら手段や手順を考えるので、場合によっては予想以上に困難な状況に直面して時間かかったりするんですよね。素人さんにはそういう所が分からないので難しい所です。

また、過去工事の投稿になります。

近隣の町内会様から町内会管理の土地にある植栽区画の整理のご依頼がありました。

以前は子ども会にて花壇にされていたりした様ですが、木も植わっていますし、手入れを行う人が高齢になられて、若い世代も新しく移り住んで来た世帯が増えてきていることなどの理由により、管理していくことが困難になってきたご様子でした。

今回、残念ですが植栽を全撤去し防草対策工事を施工することとなりました。

全ての植栽を伐採・抜根後整地して防草シートを施工しました。

防草シートはチガヤなどのシート突き抜け性のある強い雑草も防げるように高密度不織布と普通密度の不織布の2層構造のシートを用いました。

既に少し前の事ですが、長年の経年劣化により朽ちて崩れかかってしまっていた金閣寺垣を遣り直させていただきました。お庭は私の作庭ではなく、以前にお付き合いのあった庭屋さんの作庭ですが、既に隠居されておられるので現在私が勤めさせていただいています。お庭は山石で統一されており、灯篭も桂利休レプリカであったり配置もしつらえもしっかりとした造りのお庭で、間違いなく自分が携わっているお庭の中で1番の完成度のお庭です。前回施工されていた金閣寺垣はやや簡略化されたものでしたので、今回は高さを除いて正式な様式にて施工させていただきました。竜安寺垣や矢来垣、鉄砲垣、御簾垣、大津垣など色々な垣根がある中で、やはり金閣寺垣はシンプルさの中に重厚な存在感を放つ良い垣根だと思います。2箇所遣り直す必要がある中で、当初片方だけ遣り直して、もう片方は崩れたら無しにしても良いかと話していたのですが、一つ完成したらやはりもう片方も遣り直そうということになり、急遽追加にて施工させていただきました。自分も一つ終わった時に「やっぱりコレを見たらこっちもやりたくなるよな~」と自分自身は思っていたのですが、施主様も同様に思われたようで、施工後を見てすぐにご決断されたようでした。前回はどうであったかわかりかねますが、今回は天然竹ということもあり保護コーティング剤も塗布させていただきました。仕上がりは上々で自分でも納得のいく仕上がりとなりましたし、施主様にも喜んでいただけたようです。ありがとうございました。

今年も消毒の季節がやってきました。近年、気温のバラツキや雨の降り方や降るタイミング、天気予報からの時間ズレなど不規則な感じが多くなってきたように感じます。前もって計画を立てていても当日に変更を余儀なくされるとか、当日行ってみたら急に風が強くなって消毒を実施するのに適さないとか、結構困ったことになっています。今年は特に虫の発生が緩やかということもあり、少し日程を遅らせていますがあまりに遅らせると梅雨に入る可能性もあり、病害菌の増殖を考えると梅雨前には防除対策を終えておきたいところではあります。

薬剤散布は風が強ければ強いほど、流れる量が多く散布効率が下がることもさることながら自分が薬剤を浴びます。防護しているつもりでも結構な量、顔や手首に浴びます。今年は特に少量浴びただけでも、すぐ痺れの感覚がでます。特に唇は顕著で痛みに似たピリピリとして感覚が夜まで続きます。毒素は体内に蓄積されるということなのだと思います。かれこれ10年近く浴び続けている訳ですので、もうレッドラインに達していて少量浴びただけでも症状が出るようになってきたのだと思います。もしデトックスの方法を知っている人がいましたら教えた下さい。